Appearance

基于 C51 单片机的经典俄罗斯方块:8*8 点阵屏 + 矩阵键盘的全流程实现详解【实时控制与状态机设计】

一、引言:

- 项目初衷:笔者想要通过8*8点阵屏以及矩阵键盘深入理解嵌入式实时系统逻辑。同时,选择做俄罗斯方块也是为了重温经典游戏。

- 目标:实现一个可玩的俄罗斯方块核心功能,包括方块移动 / 旋转、消行、积分系统、游戏状态管理(开始 / 结束 / 暂停)。

- 适用人群:单片机初学者、电子爱好者,帮助深入理解嵌入式实时系统逻辑。

二、硬件设计:

1.核心元器件清单:

- 主控:STC89C52RC

- 显示:8*8 点阵屏(配合74HC595串转并芯片,减少IO占用)

- 输入:4x4 矩阵按键(控制方块移动、旋转、暂停、以及游戏的重新开始)

- 辅助:11.0592MHz晶振、复位电路、电源模块

2.硬件接线图:

8*8点阵屏:

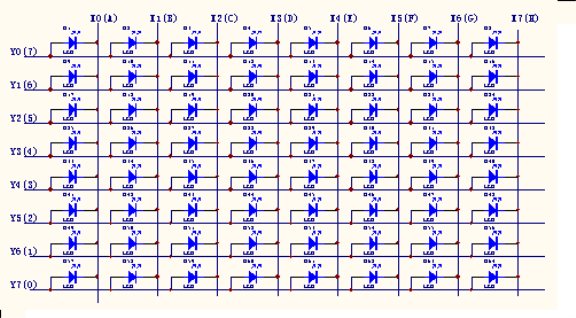

我们首先看一下8*8LED点阵屏内部结构原理图:  从图中可以看出,8*8LED显示屏点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;要实现显示图形或字体,只需考虑其显示方式。通过编程控制各显示点对应LED显示屏阳极和阴极端的电平,就可以有效的控制各显示点的亮灭。而阴极端和阳极端一共有16根引脚,如果直接用8位单片机进行控制的话,需要占用单片机2个端口(如:P1,P2)

从图中可以看出,8*8LED显示屏点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;要实现显示图形或字体,只需考虑其显示方式。通过编程控制各显示点对应LED显示屏阳极和阴极端的电平,就可以有效的控制各显示点的亮灭。而阴极端和阳极端一共有16根引脚,如果直接用8位单片机进行控制的话,需要占用单片机2个端口(如:P1,P2)

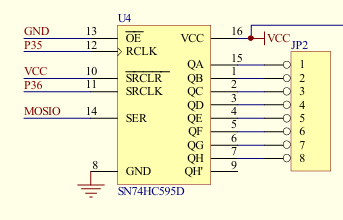

然而上述控制方法虽然简单,但是显而易见的,这种方法会造成大量IO口的浪费。为了节省IO口的使用,我们经常会利用74HC595这样的串并转换芯片作为驱动芯片。  74HC595是一款8位串行输入、并行输出(SIPO)的移位寄存器,内部包含三个核心模块:

74HC595是一款8位串行输入、并行输出(SIPO)的移位寄存器,内部包含三个核心模块:

- 移位寄存器:负责接收串行数据,逐位 “左移” 暂存;

- 输出锁存器:将移位寄存器的最终数据 “锁存”,驱动并行输出;

- 三态输出控制:通过 OE 引脚控制输出是否有效(高电平 / 低电平 / 高阻态)。 接下来我们结合上述硬件图,详细介绍其引脚连接以及功能说明。

| 引脚 | 名称 | 功能说明 | 硬件连接 |

|---|---|---|---|

| 14 | SER | 串行数据输入(Data Serial):逐位输入待转换的串行数据 | 接单片机MOSIO引脚 |

| 11 | SRCLK | 移位时钟(Shift Clock):上升沿触发,将SER的数据移入移位寄存器 | 接单片机P6引脚 |

| 12 | RCLK | 锁存时钟(Register Clock):上升沿触发,将移位寄存器数据锁存到输出端 | 接单片机P5.6引脚 |

| 13 | OE | 输出使能(Output Enable):低电平有效,使能并行输出;高电平时输出高阻态 | 接单片机P5.5引脚 |

| 1-7、15 | Q0-Q7 | 并行数据输出:锁存后,8 位数据从这里并行输出(驱动点阵屏、数码管等负载) | 接8*8点阵屏的行/列 |

| 10 | MR | 复位(Master Reset):低电平复位移位寄存器(图中接VCC,默认不复位 | 接电源VCC |

| 9 | QH' | 串行数据输出:级联时,将当前芯片的移位寄存器最高位输出到下一个芯片的SER | 级联扩展时用 |

74HC595的核心是 “先串行移位,再并行锁存”,确保输出稳定无闪烁。下面我们结合时序图做详细讲解: (嘘,有人懒得画图就让Deepseek用ASCII模拟来画时序图了)

bash

时间轴 →

+---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+

SRCLK: | |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |_______| |___

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

第1个上升沿 第2个上升沿 ... 第8个上升沿 RCLK上升沿

SER: ____0________0________0________0________0________0________0________1________

| |

(bit0=0) (bit1=0) (bit2=0) (bit3=0) (bit4=0) (bit5=0) (bit6=0) (bit7=1)

RCLK: ____________________________________________________________|‾|__________

1 ← 锁存触发

移位寄存器(8位,MSB→LSB):

初始: 00000000

第1次SRCLK后: 00000000(左移,SER=0 进入最低位)

第2次SRCLK后: 00000000(左移,SER=0 进入最低位)

...

第7次SRCLK后: 00000000(左移,SER=0 进入最低位)

第8次SRCLK后: 10000000(左移,SER=1 进入最低位,最高位变为1)

输出锁存器(Q0~Q7):

RCLK上升沿前: 00000000(保持上一次锁存值)

RCLK上升沿后: 10000000(复制移位寄存器数据,并行输出)- 移位阶段:串行数据逐位移入 触发条件:

SRCLK产生上升沿(从低到高跳变)。 每次SRCLK上升沿,SER输入的1位数据(0或1)被移入移位寄存器的最低位;移位寄存器内已有的数据整体左移一位,最高位会被 “挤” 到QH'引脚(用于级联)。

若需要控制超过 8 路输出(比如 16 位、24 位),可通过 QH’ 引脚级联多片 74HC595:

- 将前一片的

QH'连接到 后一片的SER;- 所有芯片的

SRCLK、RCLK、OE引脚分别并联(由单片机统一控制);- 发送数据时,先送完第一片的8位,继续送第二片的8位(总数据长度为

n×8位,n为芯片数);- 锁存时,所有芯片同时触发

RCLK,实现多片并行输出。

例如:要传输8位数据0x80(BIN:10000000),需执行8次“SER送位+SRCLK上升沿”: 第1次:SER=0 → 移位寄存器:00000000(初始)→ 左移后00000000(最低位进0); ……(中间6次送0) 第8次:SER=1 → 移位寄存器:10000000(左移后,最高位为1)。 2. 锁存阶段:移位数据批量输出 触发条件:RCLK 产生上升沿。 当8位数据全部移入移位寄存器后,RCLK上升沿将移位寄存器的内容复制到输出锁存器;输出锁存器直接驱动Q0-Q7引脚,输出并行数据。移位过程中,输出锁存器的数据不会变化(避免闪烁),只有锁存时才更新输出。 3. 输出控制:三态模式灵活调控 OE=低电平:输出锁存器的数据正常输出(高电平 / 低电平,驱动负载); OE=高电平:输出进入高阻态(相当于引脚与外部电路 “断开”,可用于级联时暂时关闭输出)。

实际移位过程详细示例: 假设要发送数据0b10110010(0xB2):

步骤 i SER值 移位寄存器状态 SCK动作 1 7 1 10000000 0→1→0 2 6 0 01000000 0→1→0 3 5 1 10100000 0→1→0 4 4 1 10110000 0→1→0 5 3 0 01011000 0→1→0 6 2 0 00101100 0→1→0 7 1 1 10010110 0→1→0 8 0 0 01001011 0→1→0 关键时序参数:

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 说明 时钟频率 f_SCK - - 25 MHz 最大移位频率 时钟高时间 t_H 13 - - ns SCK高电平时间 时钟低时间 t_L 13 - - ns SCK低电平时间 建立时间 t_SU 20 - - ns SER在SCK↑前的稳定时间 保持时间 t_HO 5 - - ns SER在SCK↑后的保持时间 锁存时间 t_LAT - - 20 ns RCK↑到输出有效

一个74HC595具有8个驱动输出端(QA-QH),那么我们为了控制8*8点阵屏的16个引脚就仅需2个74HC595作为驱动芯片即可。通过第一片74HC595的SQH管脚进行级联,将数据送至第二片74HC595的数据输入端,这样单片机只需要3根线就可以实现对2片74HC595的输出控制,进而实现对点阵屏每一个显示点的精确控制。

矩阵键盘

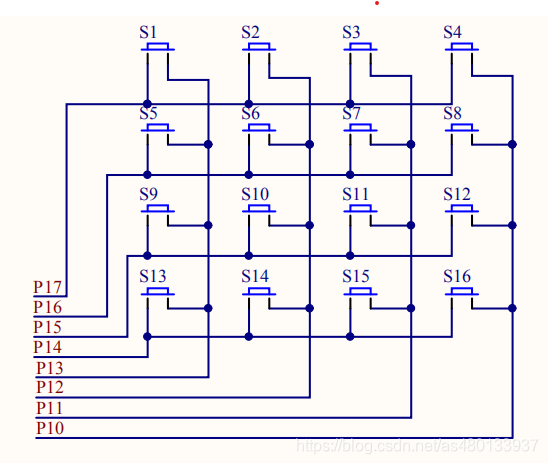

我们先看4*4矩阵键盘的原理图:  从原理图可见,矩阵键盘由4条行线(

从原理图可见,矩阵键盘由4条行线(P14 - P17) 和4条列线(P10 - P13) 交叉组成,16个按键(S1 - S16)分布在交点处:本质是使用8个IO口(用4条I/O线作为行线,4条I/O线作为列线)来进行16个按键的控制读取,这样可以减小IO口的使用,节约单片机的资源。矩阵键盘的本质和独立按键类似,都是通过逐行扫描和逐列扫描,判断出按键的行和列,进而确定出对应的键值。图中的矩阵键盘就是连接了单片机的P1端口,通过读取P1口电平变换来读取矩阵键盘按下按键的键值。

行线(P1口高四位) | 对应按键行 | 列线 | 对应按键列 |

|---|---|---|---|

| P17(最上方行线) | S1、S2、S3、S4 | P13(最右侧列线) | S1、S5、S9、S13 |

| P16 | S5、S6、S7、S8 | P12 | S2、S6、S10、S14 |

| P15 | S9、S10、S11、S12 | P11 | S3、S7、S11、S15 |

| P14(最下方行线) | S13、S14、S15、S16 | P10(最左侧列线) | S4、S8、S12、S16 |

那么我们究竟要如何判断按键是否按下呢?

矩阵键盘的本质是通过控制列线电平,检测行线的电平变化。依据此本质,我们可以得出,判断按键是否按下的核心逻辑就是 “列拉低——行检测”

- 静止状态(无按键按下) 行线通过上拉电阻保持高电平(默认状态),列线也保持高电平(P1口初始化值

0xFF)。 - 按键按下时的电平变化(以S1为例) S1连接行线P17和列线P13。当S1按下,行线与列线短路:若此时列线P13被拉低(软件主动控制),行线P17会被 “拖” 成低电平。通过检测行线P17的低电平,即可判断S1按下。

三、程序结构框图

1.游戏模块框图

null

详解:

- 主控制器 (main.c)

- 游戏核心逻辑和控制中心

- 游戏状态管理(开始/暂停/结束)

- 方块生成、移动和旋转控制

- 游戏区域管理

- 画面绘制调度

- 输入处理

- 定时器模块 (Timer0)

- 提供精确的时间基准

- 1ms定时中断

- 驱动键盘扫描

- 控制方块下落节奏

- 管理游戏结束动画

- 点阵屏显示 (MatrixLED)

- 8*8点阵屏驱动

- 74HC595串行数据控制

- 列扫描显示

- 帧缓存管理

- 游戏画面渲染

- 非阻塞键盘 (NonBlockKey)

- 4×4矩阵键盘扫描

- 非阻塞式按键检测

- 按键消抖处理

- 按键值映射

- 定时中断驱动扫描

- 积分系统 (score)

- 游戏难度管理

- 积分计算与存储

- 消除行数奖励规则

- 动态调整下落速度

- 难度曲线控制(1000ms - 200ms)

- 延时模块 (delay)

- 提供精确延时(1ms延时函数)

- 点阵显示同步

2.游戏核心流程图

null

关键设计特点:

非阻塞式架构: 键盘扫描在中断中完成,主循环只处理按键结果,确保游戏流畅运行。

动态难度系统: 积分越高下落速度越快,消除多行有额外奖励。同时设定速度下限为200ms防止过快。

高效显示机制: 采用双重缓冲机制(游戏区域+当前方块),列扫描配合短延时。采用中心点渲染算法。

模块化设计: 各功能独立封装,接口定义清晰,具有低耦合高内聚的特点

资源高优化率: 采用较为紧凑的方块数据结构(4×4×3×3),同时使用位操作优化显示。复用定时器作为随机种子,减少内存占用。

3.整体系统结构框图

null

四、核心模块解析:

1.非阻塞键盘扫描(NonBlockKey.c/h):

上文我们已经得知矩阵键盘的扫描原理:

- 列扫描:逐列输出低电平

- 行检测:读取行线状态

- 定位按键:当列线为低时,行线为低的位置即按键位置

由此我们可以做出来按键映射表:

| 行 \ 列 | 0 (P1.3) | 1 (P1.2) | 2 (P1.1) | 3 (P1.0) |

|---|---|---|---|---|

| 0 (P1.7) | 1 | 5 | 9 | 13 |

| 1 (P1.6) | 2 | 6 | 10 | 14 |

| 2 (P1.5) | 3 | 7 | 11 | 15 |

| 3 (P1.4) | 4 | 8 | 12 | 16 |

基于此,我们可以做出其具体代码实现:

核心数据结构:

c

//列选信号数组,依次选中第1-4列

static unsigned char idata ColPins[] = {0x08, 0x04, 0x02, 0x01};

//按键值映射表

static unsigned char idata KeyMap[4][4] = {

{1 , 2, 3, 4},

{5 , 6, 7, 8},

{9 , 10, 11, 12},

{13, 14, 15, 16}

};

static unsigned char idata keyState[4][4] = {0}; //按键状态 0-未按下 1-按下

static unsigned char idata keyDebounce[4][4] = {0}; //消抖计数

static unsigned char currentKey = 0; //当前按键值

static unsigned char scanCol = 0; //当前扫描列键盘扫描流程图:

null

关键函数解析:

c

/**

* @brief 定时器中断中调用的键盘扫描函数

* @param 无

* @retval 无

*/

void NonBlockKey_Scan(void) {

unsigned char row, rowVal;

//先将所有列置高,再将当前列置低

P1 = 0xFF;

P1 &= ~ColPins[scanCol];

//读取行状态

rowVal = (P1 >> 4) & 0x0F; // 取P1_7-P1_4的值

//检测每一行

for(row = 0; row < 4; row++) {

if(!(rowVal & (1 << (3 - row)))) {

//按键按下,增加消抖计数

if(keyDebounce[row][scanCol] < 10) {

keyDebounce[row][scanCol]++;

//消抖计数达到阈值,确认按键按下

if(keyDebounce[row][scanCol] == 10) {

keyState[row][scanCol] = 1;

currentKey = KeyMap[row][scanCol];

}

}

} else {

//按键未按下,重置消抖计数和状态

if(keyDebounce[row][scanCol] > 0) {

keyDebounce[row][scanCol]--;

if(keyDebounce[row][scanCol] == 0) {

keyState[row][scanCol] = 0;

}

}

}

}

//切换到下一列

scanCol = (scanCol + 1) % 4;

}c

/**

* @brief 获取当前按键值(非阻塞,仅返回一次有效按键)

* @param 无

* @retval 按键值(1~16,无按键时返回 0)

*/

unsigned char NonBlockKey_GetKey(void) {

unsigned char temp = currentKey;

currentKey = 0; // 读取后清除,确保只获取一次

return temp;

}设计特点:

非阻塞特性

- 中断驱动:扫描在1ms定时中断中完成

- 主循环无等待:主程序无需等待按键扫描

- 即时响应:按键状态实时更新

消抖机制

| 参数 | 值 | 说明 |

|---|---|---|

| 消抖阈值 | 10 | 10ms确认按键状态 |

| 扫描频率 | 1ms | 高精度检测 |

| 释放检测 | 递减计数 | 确保释放状态稳定 |

资源占用

| 资源类型 | 使用量 | 说明 |

|---|---|---|

| RAM | 33字节 | 状态矩阵 + 计数器 |

| CPU时间 | <0.1% | 每次扫描约50μs |

| 中断资源 | 定时器0 | 1ms中断周期 |

实际应用场景:

null

2.点阵屏驱动(MatrixLED.c/h):

同样的,由硬件接线图,我们可以简要概括8*8点阵屏的扫描显示原理:

- 列扫描:每次点亮一列(低电平有效)

- 行控制:通过74HC595输出该列的行数据

- 视觉暂留:快速扫描所有列(>60Hz)形成完整图像 以及74HC595的工作时序图:

null

基于以上,我们可以写出对应的代码实现:

核心函数调用关系:

null

关键函数解析:

c

/**

* @brief 向74HC595写入一个字节

* @param Byte 要写入的字节

* @retval 无

*/

void MatrixLED_WriteByte(unsigned char Byte)

{

unsigned char i;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SER = Byte & (0x80 >> i); // 取出当前位数据

SCK = 1; // 移位时钟线拉高,数据移入

SCK = 0; // 移位时钟线拉低,准备下一次移位

}

RCK = 1; // 存储时钟线拉高,数据输出

RCK = 0; // 存储时钟线拉低,准备下一次输出

}c

/**

* @brief 显示点阵屏的一列数据

* @param Column 列号,范围0-7,0为最左边

* @param Data 列数据,高位在上,低位在下,1为亮,0为灭

* @retval 无

*/

void MatrixLED_ShowColumn(unsigned char Column, unsigned char Data)

{

MatrixLED_WriteByte(Data); // 写入列数据

MATRIX_LED_PORT = ~(0x80 >> Column); // 选择列(低电平有效)

Delay1ms(1); // 延时1ms,保证亮度

MATRIX_LED_PORT = 0xFF; // 关闭所有列,防止串扰

}c

/**

* @brief 显示一帧完整的点阵图像

* @param Frame 指向图像数据的指针,包含8个字节,每个字节代表一列

* @retval 无

*/

void MatrixLED_ShowFrame(unsigned char *Frame)

{

unsigned char i;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

MatrixLED_ShowColumn(i, Frame[i]);

}

}扫描显示流程:

- 单列显示流程:

null

- 整列显示时序:

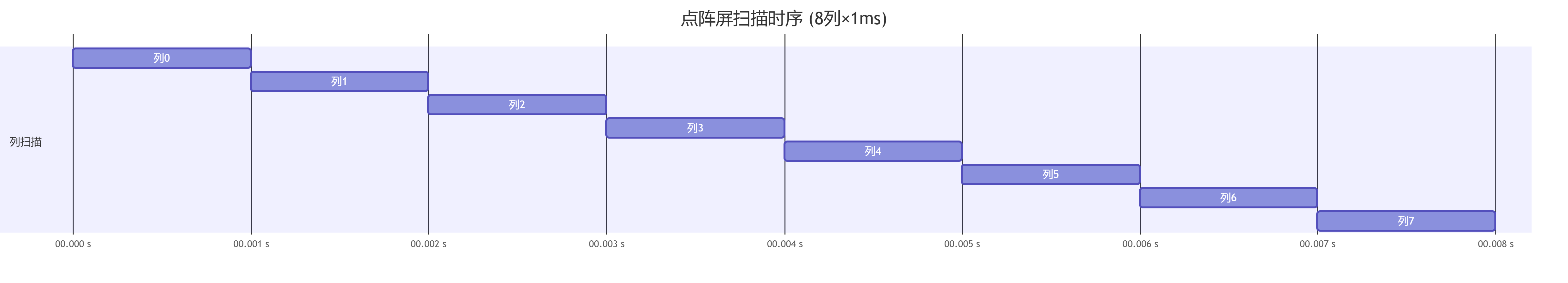

为了保证8*8LED显示屏的亮度稳定,单列显示时间设置为1ms。整帧刷新时间为8ms,即完成所有列扫描所需的时间。基于这一设计,显示屏的刷新率达到125Hz(计算公式为

为了保证8*8LED显示屏的亮度稳定,单列显示时间设置为1ms。整帧刷新时间为8ms,即完成所有列扫描所需的时间。基于这一设计,显示屏的刷新率达到125Hz(计算公式为)。由于人眼感知连续图像的视觉暂留阈值通常大于24Hz,因此125Hz的刷新率能够确保显示画面流畅无闪烁,为用户提供舒适的视觉体验。

实际应用场景:

null

3.定时器中断系统:

中断系统架构:

null

中断服务程序代码:

c

//定时器中断函数

void Timer0_Routine() interrupt 1{

static unsigned int T0Count;

static unsigned int animCount;

//重新赋初值保证计时为1ms

TL0 = 0x66; //设置定时初始值

TH0 = 0xFC; //设置定时初始值

//键盘扫描(每1ms扫描一次)

NonBlockKey_Scan();

if(isGameOver){

//游戏结束时更新动画计数器

animCount++;

if(animCount >= 200){ //约200ms切换一次状态

animCount = 0;

gameOverAnimState = ~gameOverAnimState;

}

}else{

//正常游戏时处理方块下落

T0Count++;

if (T0Count >= Score_GetFallInterval()){

T0Count = 0; //初始化计数

blockFallFlag = 1; //置位下落标志

}

}

}中断处理流程(Timer0.c/h, main.c):

null

4.积分系统

积分系统架构:

null

核心组件分析:

- 数据结构:

c

// 模块内部变量(私有)

static unsigned int score = 0; // 积分值

static unsigned int fallInterval = 1000; // 初始下落间隔1000ms- 积分表:

| 消除行数 | 得分 | 奖励系数 |

|---|---|---|

| 1行 | 1分 | 1.0x |

| 2行 | 3分 | 1.5x |

| 3行 | 6分 | 2.0x |

- 难度曲线公式:

函数实现详解:

Score_Init()

c

/**

* @brief 初始化积分系统

*/

void Score_Init() {

score = 0;

fallInterval = 1000;

}功能:

- 积分归零

- 下落间隔恢复默认值1000ms

Score_Add()

c

/**

* @brief 根据消除行数增加积分

* @param lines 消除的行数(1-3)

*/

void Score_Add(unsigned char lines) {

// 积分规则:多消行奖励递增

switch(lines) {

case 1: score += 1; break;

case 2: score += 3; break;

case 3: score += 6; break;

}

// 限制最大积分(防止溢出)

if(score > 9999) score = 9999;

// 更新难度(下落速度)

Score_GetFallInterval();

}功能:

- 应用多行消除奖励规则

- 限制最大积分9999

- 更新下落速度

Score_GetFallInterval()

c

/**

* @brief 根据积分计算下落间隔(难度曲线)

* @return 下落间隔(ms),最低200ms

*/

unsigned int Score_GetFallInterval() {

// 每增加10分,速度提升100ms(原初始间隔1000ms保持不变)

unsigned int newInterval = 1000 - (score / 10) * 100;

// 限制最低间隔为200ms,保持原样

fallInterval = (newInterval < 200) ? 200 : newInterval;

return fallInterval;

}功能:

- 每10分加速100ms

- 最低速度200ms

- 返回当前下落间隔

设计的难度曲线如下表:

| 积分区间 | 下落间隔 | 速度提升 |

|---|---|---|

| 0-9分 | 1000ms | 基准速度 |

| 10-19分 | 900ms | +11.1% |

| 20-29分 | 800ms | +25% |

| ... | ... | ... |

| 80-89分 | 200ms | +400% |

| ≥90分 | 200ms | 最大速度 |

系统集成关系:

null

五、主程序框架:

整体架构设计思想

俄罗斯方块游戏的主程序采用了一个经典的前台-后台系统架构。前台由定时器中断服务程序(ISR)构成,负责处理实时性要求高的任务;后台则是主循环,负责处理游戏逻辑和状态管理。这种架构在嵌入式系统中非常常见,能够有效平衡实时性需求和系统资源限制。

整个系统围绕一个核心状态机展开,游戏的不同状态(初始化、进行中、暂停、结束)决定了程序的行为路径。主循环通过检查标志位和事件触发来驱动状态转换,而中断服务程序则负责周期性任务的执行和事件标志的设置。

初始化阶段:

游戏启动后首先执行GameInit()函数。

c

/**

* @brief 初始化游戏状态

* @param 无

* @retval 无

*/

void GameInit(){

unsigned char col, row;

isGameOver = 0;

isPaused = 0;

gameOverAnimCount = 0;

gameOverAnimState = 0;

Score_Init(); //积分系统初始化

Timer0Init(); //定时器初始化

MatrixLED_Init(); //8*8点阵屏初始化

srand(TH0); //以定时器初始值作为随机数种子

//清空游戏区域

for(col = 0; col < GAME_WIDTH; col++){

for(row = 0; row < GAME_HEIGHT; row++){

gameArea[col][row] = 0;

}

}

//初始化方块生成

curBlockType = rand() % 4;

curRotate = rand() % 4;

curX = 3; //X初值

curY = 7; //Y初值

nextBlockType = rand() % 4;

}初始化过程设计了游戏的起点状态:积分清零、定时器开始工作、显示系统就绪、游戏区域清空,并随机生成第一个方块及其旋转状态。特别值得注意的是随机种子的设置——它利用定时器TH0寄存器的值作为种子,较为简易地完成了方块随机序列的生成。

主循环:

初始化完成后,程序进入while循环的主逻辑:

c

void main(){

//游戏初始化

GameInit();

//游戏主循环

while(1){

//处理定时下落

if(blockFallFlag == 1){

blockFallFlag = 0;

BlockFall();

}

//处理键盘输入

key = NonBlockKey_GetKey(); //使用非阻塞键盘函数

if(key != 0){

if(isGameOver){

//游戏结束时,按16号键重新开始

if(key == 16){

ResetGame();

}

}else{

HandleKeyInput(key);

}

}

//绘制画面

if(isGameOver){

GameOverAnimation();

}else{

DrawGame();

}

}

}这个主循环由三个核心活动构成:

- 方块下落处理:当定时器设置的下落标志触发时,执行下落逻辑

- 输入处理:非阻塞式获取按键,根据游戏状态执行不同操作

- 画面渲染:根据游戏状态显示正常画面或结束动画

此设计确保了即使在没有事件发生时,CPU也不会空转,而是持续刷新显示,保持画面流畅。

方块运动逻辑:

自动下落与碰撞检测函数BlockFall()

c

/**

* @brief 处理方块下落逻辑

* @param 无

* @retval 无

*/

void BlockFall(){

if(isGameOver || isPaused){ //游戏结束或暂停时不处理

return;

}

//计算下落后的Y坐标

newY = curY - 1;

if(!CheckCollision(curX, newY)){ //无碰撞,允许下落

curY = newY;

}else{ //有碰撞,固定当前方块并生成新方块

FixBlock();

ClearFullLines(); //检查并消除已满的行

GenerateNewBlock();

}

}方块下落是游戏的驱动力。每次下落尝试前会进行碰撞检测:检测是否超出左右边界(X轴)、底部边界(Y轴)以及是否与已固定的方块重叠

玩家控制:移动与旋转

c

/**

* @brief 方块左移

* @param 无

* @retval 无

*/

void BlockMoveLeft(){

if(isGameOver || isPaused) return; //游戏结束或暂停时不响应

newX = curX - 1; //计算左移后的X坐标

if(!CheckCollision(newX, curY)){ //检测无碰撞则移动

curX = newX;

}

}

/**

* @brief 方块右移

* @param 无

* @retval 无

*/

void BlockMoveRight(){

if(isGameOver || isPaused) return;

newX = curX + 1; //计算右移后的X坐标

if(!CheckCollision(newX, curY)){ //检测无碰撞则移动

curX = newX;

}

}

/**

* @brief 方块下移

* @param 无

* @retval 无

*/

void BlockMoveDown(){

if(isGameOver || isPaused) return;

newY = curY - 1; //计算下移后的X坐标

if(!CheckCollision(newX, curY - 1)){ //检测无碰撞则移动

curY = newY;

}

}

/**

* @brief 方块旋转(顺时针)

* @param 无

* @retval 无

*/

void BlockRotate(){

unsigned char oldRotate;

if(isGameOver || isPaused) return;

oldRotate = curRotate; //保存当前旋转状态

curRotate = (curRotate + 1) % 4; //计算新旋转状态(0-3循环)

if(CheckCollision(curX, curY)){ //若旋转后碰撞

curRotate = oldRotate; //恢复原旋转状态

}

}玩家控制逻辑同样基于碰撞检测,确保所有操作都不会导致方块进入非法位置。旋转操作特别采用了"先尝试后回滚"的策略,避免出现不可旋转的情况。

游戏状态转换:

游戏状态通过几个关键标志位管理:

c

bit isGameOver = 0; //游戏结束标志

bit isPaused = 0; //游戏暂停标志

bit blockFallFlag = 0; //方块下落标志

bit gameOverAnimState = 0; //游戏结束动画状态状态转换发生在以下关键节点:

- 新方块生成时碰撞 → 设置

isGameOver = 1 - 玩家按下暂停键 → 切换

isPaused - 玩家按下重启键 → 调用

ResetGame() isGameOver = 1→ 设置gameOverAnimState = 1

状态转换图如下:

null

渲染系统:

画面渲染采用分层绘制策略:

c

/**

* @brief 绘制游戏画面

* @param 无

* @retval 无

*/

void DrawGame(){

unsigned char frame[8] = {0}; //帧缓存,8列,每列1字节(bit7=最上行,bit0=最下行)

unsigned char col, row, r, c, realCol, realRow;

//1.绘制游戏区域中已固定的方块

for(col = 0; col < GAME_WIDTH; col++){

for(row = 0; row < GAME_HEIGHT; row++){

if(gameArea[col][row] == 1){

//行号row对应bit位(row=0→bit0,row=7→bit7),置1表示点亮

frame[col] |= (1 << row);

}

}

}

//2.绘制当前活动方块(3x3矩阵)

for(r = 0; r < 3; r++){ //遍历方块的3行

for(c = 0; c < 3; c++){ //遍历方块的3列

//若方块当前位置有像素(1表示有方块)

if(Block[curBlockType][curRotate][r][c] == 1){

//计算实际坐标(以方块中心为基准偏移,3x3矩阵中心在(1,1))

realCol = curX + (c - 1); //列坐标:当前列 + 列偏移

realRow = curY + (r - 1); //行坐标:当前行 + 行偏移

//确保坐标在8x8点阵范围内(防止越界)

if(realCol < GAME_WIDTH && realRow < GAME_HEIGHT){

frame[realCol] |= (1 << realRow); //点亮对应像素

}

}

}

}

//3.显示最终帧缓存

MatrixLED_ShowFrame(frame);

}这种分层渲染确保了活动方块总是显示在固定方块的上方,符合视觉逻辑。游戏结束时的动画则采用交替列点亮的方式,创建出闪烁效果:

c

/**

* @brief 游戏结束动画

* @param 无

* @retval 无

*/

void GameOverAnimation(){

unsigned char frame[8] = {0};

unsigned char col;

//根据动画状态设置帧

for(col = 0; col < 8; col++){

//交替显示列

if((col % 2) == gameOverAnimState){

frame[col] = 0xFF; //点亮整列

}else{

frame[col] = 0x00; //熄灭整列

}

}

MatrixLED_ShowFrame(frame);

}定时器中断:

定时器中断服务程序是游戏的时间基准:

c

//定时器中断函数

void Timer0_Routine() interrupt 1{

static unsigned int T0Count;

static unsigned int animCount;

//重新赋初值保证计时为1ms

TL0 = 0x66; //设置定时初始值

TH0 = 0xFC; //设置定时初始值

//键盘扫描(每1ms扫描一次)

NonBlockKey_Scan();

if(isGameOver){

//游戏结束时更新动画计数器

animCount++;

if(animCount >= 200){ //约200ms切换一次状态

animCount = 0;

gameOverAnimState = ~gameOverAnimState;

}

}else{

//正常游戏时处理方块下落

T0Count++;

if (T0Count >= Score_GetFallInterval()){

T0Count = 0; //初始化计数

blockFallFlag = 1; //置位下落标志

}

}

}这个1ms的定时中断承担了多项任务:

- 键盘扫描(确保按键响应及时)

- 游戏结束动画的状态更新

- 方块下落标志的设置

其中还值得注意的是下落间隔的计算:Score_GetFallInterval()根据当前积分返回下落间隔,实现了随着分数增加游戏难度提升的效果。

模块协同

整个游戏的运行如同精心编排的交响乐,各模块协同工作:

- 定时器模块:提供时间基准和中断驱动

- 输入模块:非阻塞式键盘扫描

- 显示模块:点阵屏控制

- 游戏逻辑:状态管理、碰撞检测、规则执行

- 积分系统:难度动态调整

null

本主程序框架体现了几个重要的嵌入式系统设计原则:

- 非阻塞设计:避免任何形式的忙等待

- 事件驱动:响应外部事件而非轮询

- 状态机管理:清晰的状态转换逻辑

- 模块解耦:高内聚低耦合的组件设计

六、总结与展望:

经过本次完整的俄罗斯方块项目开发,我们成功在资源受限的51单片机平台上实现了一款功能完备的经典游戏。此项目不仅是对嵌入式系统开发技术的全面实践,更是对软硬件协同设计理念的生动诠释。

技术成果亮点

我们构建了一个高效可靠的嵌入式游戏引擎,其核心创新在于:

- 实现了非阻塞式键盘扫描算法,在1ms定时中断中完成按键消抖处理,确保主循环不被I/O操作阻塞

- 开发了优化的点阵屏驱动架构,通过74HC595串行转并行技术,以最小引脚资源驱动8×8点阵

- 设计了动态难度调节系统,积分每增加10分,下落速度提升100ms,最低200ms封顶

- 创建了分层渲染引擎,将固定方块与活动方块分离绘制,实现视觉层次感

- 构建了基于碰撞检测的状态机系统,优雅处理游戏状态转换

架构设计优势

项目采用模块化分层架构,各组件职责清晰:

- 硬件抽象层(

MatrixLED/Timer0)封装硬件操作细节 - 系统服务层(

NonBlockKey/delay)提供基础功能 - 游戏逻辑层(

score/main)实现核心算法 - 应用层整合所有模块实现完整游戏

这种架构使代码复用率高达70%,例如点阵驱动模块可直接用于其他显示项目,键盘模块可应用于各类输入系统。

目前不足与未来可拓展方向

不足:代码不够简洁,数据结构有些臃肿,未来可尝试全新数据结构存储方块状态。受限于数码管和8*8点阵屏的段口冲突(均为P0口),笔者实力有限,无法通过实现时间片轮询(Round Robin Scheduling)调度算法来同时地清晰显现出数码管和点阵屏LED(频闪效果太严重了),因而没有写用数码管实现玩家当前所得积分的功能(模块部分兼容性较好,稍加改进即可,主要需要改动的是定时器中断函数部分。数码管模块也在附件中一并给出) 未来可拓展方向:

- 添加方块预览功能

- 实现高分存储(EEPROM)以及分数显示

- 增加音效反馈

- 开发多级难度系统,并支持玩家进行初始难度选择

- 添加游戏开始动画